農業で使える♪ えひめAIを作ってみました

えひめAIってご存じですか?

えひめAIとは、愛媛県産業技術研究所で開発された環境浄化作用のある微生物のことで、

環境浄化微生物を海洋の浄化や工場排水・生活排水の対策という目的で研究されました。

この環境浄化微生物は土壌の土着微生物の活性化につながるということから、農業においても土壌改良や病害虫対策としての活用にも注目されています。

えひめAIは酵母菌・乳酸菌・納豆菌を糖分で発酵培養させており、身近な素材を使って安価に自分で製造できること、そして何よりも安心・安全であることが挙げられます。

えひめAIを土壌に散布することにより、えひめAIに含まれる微生物が土壌の有機物を分解することで、土壌に従来潜んでいる微生物が活性化(増殖)します。また、えひめAI自体も活性化した微生物の餌になることで微生物間の食物連鎖が促進されるようです。

結果としてもともと土壌に潜んでいる微生物が増えることで病源菌を抑制すること、土壌中の有機物を積極的に分解するので、植物は栄養を吸収しやすくなることにより病害虫に強く美味しい野菜や果物を作るための助けになります。

では、えひめAIはどのように作るのでしょうか?

工業的製造では酵母菌・乳酸菌・納豆菌を糖蜜で発酵培養させるとのことですが、私たちの身近にある素材を使って簡単に作る方法をお伝えしますね。

必要な素材

・ドライイースト

・ヨーグルト

・砂糖

・納豆

・水(水道水で大丈夫です)

・ポリ容器(20リットル)

・ボウル

・温度計

・サーモスタットとヒーター

・クーラーボックス

・はかり

今回はそれぞれ分量を変えながら3種類のえひめAIを作ってみました

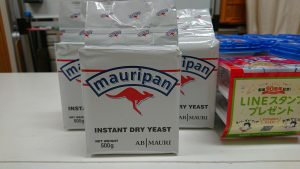

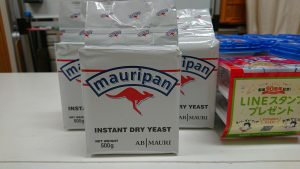

えひめAIを作るうえで最もコストがかかるのはドライイーストです

下記のA~Cはドライイーストの分量を変えることでコストパフォーマンスを検証するのが目的です

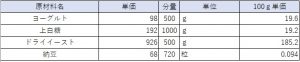

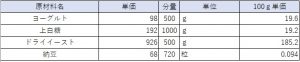

原材料の入手費用は以下の通りです

※2022年6月1日現在

それぞれのパターンにおける分量と原価です

A:24時間で発酵完了

それぞれのパターンにおける分量と原価です

A:24時間で発酵完了

B:1週間で発酵完了(通常版)

B:1週間で発酵完了(通常版)

C:1週間で発酵完了(廉価版)

C:1週間で発酵完了(廉価版)

必要な材料と道具を揃えます

必要な材料と道具を揃えます

砂糖とドライイーストを混ぜます

砂糖とドライイーストを混ぜます

砂糖とドライイーストを混ぜたものをヨーグルトに加えて混ぜます

砂糖とドライイーストを混ぜたものをヨーグルトに加えて混ぜます

少しずつ混ぜていきます

少しずつ混ぜていきます

混ぜ終わったらポリタンクに流し込みます

混ぜ終わったらポリタンクに流し込みます

納豆のねばねばをお湯で溶かしながら流し込みます

茶こしですりつぶしながら流し込むのがおススメです

納豆のねばねばをお湯で溶かしながら流し込みます

茶こしですりつぶしながら流し込むのがおススメです

35℃のお湯を10ℓ加えます

この時点でAとBは既に発酵が進み始めています

ドライイーストを使って発酵させているので、パンを発酵させている時のいい匂いがします

※発酵によるガスが発生するのでポリタンクの口は必ず開けておきましょう

AとBは発酵が進んでおり、ポリタンクが膨張するほどのガスが発生していますが、Cは未だ発酵が見られません

35℃のお湯を10ℓ加えます

この時点でAとBは既に発酵が進み始めています

ドライイーストを使って発酵させているので、パンを発酵させている時のいい匂いがします

※発酵によるガスが発生するのでポリタンクの口は必ず開けておきましょう

AとBは発酵が進んでおり、ポリタンクが膨張するほどのガスが発生していますが、Cは未だ発酵が見られません

クーラーボックスに35℃のお湯を張りポリタンクを入れます

クーラーボックスに35℃のお湯を張りポリタンクを入れます

サーモスタットの温度は35℃で設定します

因みにサーモスタットは熱帯魚の飼育用のものを入手しました

ホームセンターに売っているサーモスタットは32℃までばかりだったので

Amazonで35℃対応のものを入手しました

※NISSOのプロテクトプラスR-220Wです

サーモスタットの温度は35℃で設定します

因みにサーモスタットは熱帯魚の飼育用のものを入手しました

ホームセンターに売っているサーモスタットは32℃までばかりだったので

Amazonで35℃対応のものを入手しました

※NISSOのプロテクトプラスR-220Wです

24時間経過後、Aは既に発酵が完了しているようです

Bも継続して発酵が進んでいます

Cもようやく発酵が見られガスが発生しています

24時間経過後、Aは既に発酵が完了しているようです

Bも継続して発酵が進んでいます

Cもようやく発酵が見られガスが発生しています

左から、C、B、A

左から、C、B、A

CとBの比較

CとBの比較

Bは発酵してガスが発生したので、ガス抜きをしています

Bは発酵してガスが発生したので、ガス抜きをしています

Cはようやく発酵が見られガスも発生しました

Aについては24時間経過後のphを図ってみました

Cはようやく発酵が見られガスも発生しました

Aについては24時間経過後のphを図ってみました

Aのph値は4.06

B・Cについても1週間経過後のphを図ってみました

Aのph値は4.06

B・Cについても1週間経過後のphを図ってみました

Bのph値は3.98

Bのph値は3.98

Cのph値は3.46

結果としては、A・B・Cのいずれも十分に発酵完了したので、最もコストパフォーマンスが高いCを使ってえひめAIを増産していくことにしました。

Cの場合、20リットル作るのにかかるコストは444円、1リットル辺りに換算すると僅か22円程度です。

えひめAIは1リットル/反を500~1000倍に希釈して散布します。えひめAI自体は最終的に土着微生物の餌になって消えていくので、一度散布したら終わりではなく定期的に散布することが望ましいです。えひめAIを活用されているぶどう農家さんの例だと、週1回程度の散布を繰り返しているとのことでした。

えひめAIは身近な素材を使って簡単に作れる農業資材です。ぜひ皆さんも作ってみてはいかがでしょうか?

Cのph値は3.46

結果としては、A・B・Cのいずれも十分に発酵完了したので、最もコストパフォーマンスが高いCを使ってえひめAIを増産していくことにしました。

Cの場合、20リットル作るのにかかるコストは444円、1リットル辺りに換算すると僅か22円程度です。

えひめAIは1リットル/反を500~1000倍に希釈して散布します。えひめAI自体は最終的に土着微生物の餌になって消えていくので、一度散布したら終わりではなく定期的に散布することが望ましいです。えひめAIを活用されているぶどう農家さんの例だと、週1回程度の散布を繰り返しているとのことでした。

えひめAIは身近な素材を使って簡単に作れる農業資材です。ぜひ皆さんも作ってみてはいかがでしょうか?

それぞれのパターンにおける分量と原価です

A:24時間で発酵完了

それぞれのパターンにおける分量と原価です

A:24時間で発酵完了

B:1週間で発酵完了(通常版)

B:1週間で発酵完了(通常版)

C:1週間で発酵完了(廉価版)

C:1週間で発酵完了(廉価版)

必要な材料と道具を揃えます

必要な材料と道具を揃えます

砂糖とドライイーストを混ぜます

砂糖とドライイーストを混ぜます

砂糖とドライイーストを混ぜたものをヨーグルトに加えて混ぜます

砂糖とドライイーストを混ぜたものをヨーグルトに加えて混ぜます

少しずつ混ぜていきます

少しずつ混ぜていきます

混ぜ終わったらポリタンクに流し込みます

混ぜ終わったらポリタンクに流し込みます

納豆のねばねばをお湯で溶かしながら流し込みます

茶こしですりつぶしながら流し込むのがおススメです

納豆のねばねばをお湯で溶かしながら流し込みます

茶こしですりつぶしながら流し込むのがおススメです

35℃のお湯を10ℓ加えます

この時点でAとBは既に発酵が進み始めています

ドライイーストを使って発酵させているので、パンを発酵させている時のいい匂いがします

※発酵によるガスが発生するのでポリタンクの口は必ず開けておきましょう

AとBは発酵が進んでおり、ポリタンクが膨張するほどのガスが発生していますが、Cは未だ発酵が見られません

35℃のお湯を10ℓ加えます

この時点でAとBは既に発酵が進み始めています

ドライイーストを使って発酵させているので、パンを発酵させている時のいい匂いがします

※発酵によるガスが発生するのでポリタンクの口は必ず開けておきましょう

AとBは発酵が進んでおり、ポリタンクが膨張するほどのガスが発生していますが、Cは未だ発酵が見られません

クーラーボックスに35℃のお湯を張りポリタンクを入れます

クーラーボックスに35℃のお湯を張りポリタンクを入れます

サーモスタットの温度は35℃で設定します

因みにサーモスタットは熱帯魚の飼育用のものを入手しました

ホームセンターに売っているサーモスタットは32℃までばかりだったので

Amazonで35℃対応のものを入手しました

※NISSOのプロテクトプラスR-220Wです

サーモスタットの温度は35℃で設定します

因みにサーモスタットは熱帯魚の飼育用のものを入手しました

ホームセンターに売っているサーモスタットは32℃までばかりだったので

Amazonで35℃対応のものを入手しました

※NISSOのプロテクトプラスR-220Wです

24時間経過後、Aは既に発酵が完了しているようです

Bも継続して発酵が進んでいます

Cもようやく発酵が見られガスが発生しています

24時間経過後、Aは既に発酵が完了しているようです

Bも継続して発酵が進んでいます

Cもようやく発酵が見られガスが発生しています

左から、C、B、A

左から、C、B、A

CとBの比較

CとBの比較

Bは発酵してガスが発生したので、ガス抜きをしています

Bは発酵してガスが発生したので、ガス抜きをしています

Cはようやく発酵が見られガスも発生しました

Aについては24時間経過後のphを図ってみました

Cはようやく発酵が見られガスも発生しました

Aについては24時間経過後のphを図ってみました

Aのph値は4.06

B・Cについても1週間経過後のphを図ってみました

Aのph値は4.06

B・Cについても1週間経過後のphを図ってみました

Bのph値は3.98

Bのph値は3.98

Cのph値は3.46

結果としては、A・B・Cのいずれも十分に発酵完了したので、最もコストパフォーマンスが高いCを使ってえひめAIを増産していくことにしました。

Cの場合、20リットル作るのにかかるコストは444円、1リットル辺りに換算すると僅か22円程度です。

えひめAIは1リットル/反を500~1000倍に希釈して散布します。えひめAI自体は最終的に土着微生物の餌になって消えていくので、一度散布したら終わりではなく定期的に散布することが望ましいです。えひめAIを活用されているぶどう農家さんの例だと、週1回程度の散布を繰り返しているとのことでした。

えひめAIは身近な素材を使って簡単に作れる農業資材です。ぜひ皆さんも作ってみてはいかがでしょうか?

Cのph値は3.46

結果としては、A・B・Cのいずれも十分に発酵完了したので、最もコストパフォーマンスが高いCを使ってえひめAIを増産していくことにしました。

Cの場合、20リットル作るのにかかるコストは444円、1リットル辺りに換算すると僅か22円程度です。

えひめAIは1リットル/反を500~1000倍に希釈して散布します。えひめAI自体は最終的に土着微生物の餌になって消えていくので、一度散布したら終わりではなく定期的に散布することが望ましいです。えひめAIを活用されているぶどう農家さんの例だと、週1回程度の散布を繰り返しているとのことでした。

えひめAIは身近な素材を使って簡単に作れる農業資材です。ぜひ皆さんも作ってみてはいかがでしょうか?